一体、私宗内敦とはどこの何者、物書きとしては全く無名の、いわばどこの馬の骨とも分からない人間です。これが例えば、県内出身の林真理子とか、これから話の中に出て参ります瀬戸内寂聴とかいった著名な物書きなら、「私の場合」というのが大いに生きて、たくさんの人々の興味や関心を呼び起こすところでしょうけれども、どこの馬の骨とも分からぬ宗内何某では、人様にとってなんの魅力もなく、ましてや、人集めの材料にはなりません。

実は私、すでにこれと同じ失敗をしています。先ほど私の著書「演歌つれづれ」をご紹介いただきましたが、これの副題が「自伝風エッセイ」となっております。出版時、私としたら、おこがましくも内容にはほどほど自信があり、これで十分行けると思ってもいましたが、また、お読みいただいた方々からは、世辞ぬきに、かなりのお褒めの言葉を頂きましたが、これが、マスコミなどほとんどの文芸機関から無視され、もちろん本県の山梨日々新聞からも無視され、そうした結果、出版後三年近く経ちましたが、これは出版社に聞いてみなければ分からないことではありますが、まだ百部も売れてはいないのではないでしょうか。ただ、日刊紙の「日本農業新聞」で、農民文学作家の南雲道雄氏が、書評欄の中では一番大きなスペースのところで書評をしてくださり、また、視覚障害者のためにいろいろな読み物を点字翻訳化してインターネット上に流している「ないーぶネット」というところが、この「演歌つれづれ」に読者からの希望があったということで、これを点字化して、今、インターネット上に流しています。が、やはり、物書き世界での無名の人間の個人史など、にわかに興味を持たれようはずもなく、例えばネット書店の最大手のアマゾンでは、出版以来まだ数冊しか売れていません。これに比べ、やはりご紹介いただきました「先生、出番です!」は、私の名前が教育の世界では多少とも知られていることもあってか、同じアマゾン上で、このところ毎月十冊前後売れているようです。

どの世界でもそうですが、名前の知名度や普及度は大変重要であろうかと思います。そのようなこと百も承知であったのに、この度「書く喜び、創る愉しさ」に関わって講演を依頼されたとき、つい「―私の場合」を付け加えて承諾してしまいました。それは、けっして物書きの専門家ではない私には、そのようなテーマで考えたことがあまりなく、つまりは自信がなかったので、つい、お茶を濁すような気持ちで、―私の場合なら、と応えてしまったのでした。大変申し訳ない仕儀でございます。

それにしても、このような私の話に、部屋一杯に皆様お集まり下さり、真に恐縮に存じます。「人は何故書くのか」、個人的な話に終始してはあまりに失礼、また面白くもないので、私も一応は心理学者の端くれ、多少冗長になるかもしれませんが、「私の場合」を切り口に、「人は何故書くのか」を心理学的にも考察してみようと思います。

一 私は何故書き始めたのか

私の文学事始

それでは、私は何者、どのように文学的活動と関わってきたのか、ということから始めたいと思います。

私は東京・神田の生まれですが、家庭の事情で、各地を転々とし、小学校は「真間の手古奈」で知られる万葉ゆかりの地、千葉県市川市真間の真間小学校、中学は九州筑豊炭田の中心地飯塚市の隣り、福岡県嘉穂郡桂川町の桂川中学校、高校は羊羹で名高い佐賀県小城町の小城高校と、すべて異なる県の学校を出ています。その小城高校時代、すぐ上の兄の数雄の影響で、俳句を作っていたのが、文学活動の始まりだと思います。高校3年時に、その俳句作品を当時の受験雑誌「蛍雪時代」と「學燈」の俳句欄に投稿するようになりました。選者は、中村草田男、加藤楸邨、石田波郷といった錚錚たる人たちでしたが、投稿すればだいたい取り上げられ、入選していたように思います。そんな中で、私は、青森の方から投稿する、同学年の寺山修司の名前を知るようになりました。彼の作品は誰よりも頻繁に登場し、しかも一席、二席の上位を占めることが多かったように思います。この度私は、この講演を汐に先日、私たちがどんな作品を作っていたのか、国立国会図書館に行って、当時の蛍雪時代や学燈を開き、調べて参りました。意外だったのは、いつか記憶が変容していたのか、あるいはいくつかあった欠号の巻の中に埋もれているのか、私の作品はわずか二句しか見当たらず、さらにいっそう失望したことは、その作品の未熟さでした。

豪雨どっと止めば鶏鳴き天の川(28.8)

合歓の花寂し深山に君眠る(28.10)

選者の中村草田男は、前句を「第三席の宗内敦君。これは前の作者とちがっていかにも素人らしいウブウブした作品である。そこがいい。夏の夜半、突然の豪雨の音がひとしきりつづいて、不意にそれがやむと、おどろかされて眼ざめていたらしい鶏が鳴き、戸から仰いでみると、もう、くっきりと天の川が出ているというのは、いかにも夏の夜らしい実状の爽快さである」と評してくれていましたが、私の句はしょせん五七五と言葉を並べただけの初心者の句に過ぎませんでした。

これに比べて、寺山の作品は数も多く、実に見事なものばかり、今さらながら感心しました。

寝し母の足袋ふんで辞書出しにゆく(28.6)

自動車の輪の下郷土や溝清水(28.9)

煙突の見ゆる日向に足袋乾けり(28.11)

車輪繕ふ地のタンポポに頬つけて(29.1)

口開けて虹見る煙突工の友よ(29.2)

崖上のオルガン仰ぎ種まく人(29.3)

どの句をとっても、俳句形式の優れた表現技法の下に、生活する人間の息吹や体臭が脈打って、人間詩として人の心をとらえます。当時私は、愚かにも全く気づかなかったのですが、同じように入選しているのだから力量に違いなどないのではないかなどと思っていたのですが、今、こうして二人の作品を見比べてみると、まことに彼我の差は歴然としていて、人間を見る眼のレベル、俳句の表現技術は、まさに大人と子ども、月とすっぽんだったと思います。

しかし、ここで大変興味深いのですが、「煙突の見ゆる……」の句を採ったとき、すでに喝破していたのでしょうか、選者の石田波郷は次のように述べています。「『煙突の見える場所』という小説や映画の題名が作用しているとしたら―、などと憶測はしないでおく。作者を信用するということは大切だからである」。波郷はやんわり諭したのでしょうが、寺山はなお、「崖上のオルガン仰ぎ種まく人」と続けています。この忠告を聞き入れていたら良かったのか、聞き入れていなかったから良かったのか、寺山はそれから一年も経ないうちに、周知のように、たくさんの他人の俳句作品を借用し、もちろん受賞後に発覚したのですが、それを土台にした短歌作品「チエホフ祭」をもって短歌研究新人賞を獲得、衝撃的な文壇デビューを飾っています。例を挙げれば、

向日葵の下に饒舌高きかな人を訪わずば自己なき男

(人を訪はずば自己なき男月見草 中村草田男)

わが天使なるやも知れぬ小雀を撃ちて硝煙嗅ぎつつ帰る

(わが天使なるやも知れず寒雀 西東三鬼)

莨火を床に踏み消して立ち上がるチエホフ祭の若き俳優

(燭の灯を莨火としつチエホフ祭 中村草田男)

蛮声をあげて9月の森に入れりハイネのために学を欺き

(蛮声をあげて晩夏の森に入る 宗内数雄)

この寺山と、私は生涯でたった一回きりですが、顔を合わせたことがあります。それは、大学入試に失敗して上京し、浪人生活を始めた直後のこと、当時私の兄の師であった中島斌雄先生が主催する『麦』の俳句会に出席したときのことでした。

句会の始まる前、大広間の会場の一番端の方に小さく縮こまって座っていた私の眼の前に、突然、学生服を着た比較的長身のやせぎすの男がやってきて、覗き込むように少しかがんで「宗内君ですか」と問うてきました。軽くうなずくと、当然知っているだろうという疑念のない顔つきで「ぼく、寺山です」と言います。すぐに彼が何者かが分かりました。そのとき彼が早稲田大学に入学していたことなどまだ知るよしもありませんでしたが、私は彼がわざわざ私を目指して挨拶しにきたことに気分を良くして、では隣にでも座ってもらい、同好の士として親しく語り合おうと席を空けかけようとしたとき、彼は全く無表情に「兄さんどこですか」とたたみかけるように聞いてきました。兄の数雄は、当時、俳句界の次代を背負うとして一括りされていたいわゆる〈三十代作家〉の飯田龍太、金子兜太、野村登四郎らの後を追う〈二十代作家〉の旗頭として話題を集めていた俊英でしたから、彼はその兄に近づこうとしていたのでした。大広間の真ん中、床の間を背負った位置に中島斌雄先生が居て、その二つ三つ横の席に兄は座っていました。そこを指さすと彼は振り返りざま、「あ、どうも」と言ったか言わなかったか、そのままそちらに向けてすたすたと行ってしまい、その後、私のところには戻ってきませんでした。

これが、寺山修司と私の最初にして最後の出会いです。すでにして大人の眼、詩人の目をもっていた寺山から見れば、私など取るに足らぬちっぽけな存在であったに違いありません。しかし、当時の私には分かろうはずもなく、ひたすらプライドだけが傷つけられ、寺山修司という男が一挙に嫌いになりました。そんな彼から、二,三ヶ月後、「十代作家が結集して旧態依然の俳壇に新風を起こそう」という『牧羊神』への誘いの檄文が届きましたが、私はそれを無視しました。今振り返れば、あの稀代の天才と交わりを持つ絶好の機会だったのに、まことに残念にも思うのですが、運命のいたずら、この後しばらくしての「チエホフ祭」が、兄・数雄の句も含めてたくさんの俳句作品を盗用しているにも拘わらず、大した批判もされず(と未熟な私には見えていたのですが)、その後彼が華やかに世間の注目を浴びていく様を見るに及んで、わが身の非才などは置いて、私はすっかり、文学することに嫌気がさし、その後は俳句を作ることさえやめ、まして小説などを読むこともなく、文学的生活など全く無縁になりました。そして、無為に過ごした四年間もの長い浪人生活を経て東京教育大学に入った年、眠っていた文学の虫がふと甦ったのか、友人たちと『黎明』という同人誌を興しましたが、お決まりの資金不足で、二号で頓挫、それ以後ずっと長く、五七歳で教育・文芸同人誌『琅』を出すまで、ときたま新聞小説を読むくらいの、文学無縁の生活を送っていました。

第二次文学事始

こんな私が『琅』を始めたのは、勤め先の大学で、あきれ果てたる人たちから、理不尽極まるいじめといじわるに見舞われたことがきっかけでした。私は、暗闇から集中砲火を浴びせてくる(面と向かっては一度もなく、常に蔭口を叩き合わせている)面々に向けて生じてくる激しい憤怒と、そのような人たちが牛耳っている職場に果てしなく絶望を感じました。私は、押さえようとて抑えきれない怒り、恨み、そして絶望感から逃れ出るために、長い間眠っていた文学的動機、即ち書くこと、創作することを生き返らせたのです。

それは、心理学的に言うと、「適応機制」と呼ばれるものでした。適応機制とは、精神的に苦痛な局面から逃れ出るために、今やらねばならない大切な事柄をしばし横に置いて、それなり満足感を与えてくれる実現可能な目標を作り、それに打ち込み、達成して、得られた満足感によって一時的にでも、苦悩や適応不全感を紛らわせて精神的安定(心理的適応感)を取り戻そうとする試みです。この適応機制にはさまざまなメカニズムがあり、逃避機制、攻撃機制、置き換え機制等々、さまざまに分類されますが、私の場合では、逃避機制の中の「現実への逃避」と、攻撃機制と置き換え機制を合わせ持った「昇華」の二つのメカニズムが用いられたと思われます。

現実への逃避とは、同じ逃避の範疇には入っても、登校拒否や引きこもりといった「退避的逃避」や頭痛・難聴・神経痛といった心身症的病の虜になる「病気への逃避」など、消極的な防衛行動ではなく、現実的に価値があるとされるような事柄に没頭して、自己卑小感に陥ることなく苦悩を追い払う積極的な適応行動です。そうです、私は何事かに熱烈に打ち込むことによって、現実の苦しみから己を解放し、精神的な安定を取り戻そうとしていったのです。そして、自然の潮流のように、若い頃に断念した文芸活動を復活させました。この、私の行動が、いわゆる「昇華」と言われるものです。定義的に言えば、昇華とは「性欲や攻撃性など、そのままの形では社会的に承認されないプリミティブな欲求や傾向を、文学、芸術、スポーツなど社会的に承認される高尚な形に変えて満足を図ること」です。私は、醜悪なるかの人たちから与えられた尋常ならざる怒りと恨みを物書き活動の活力源としながら、醜悪によって傷められた身を癒すために敢えて善美なること(人)を、醜悪を懲らしめるためにこれまた敢えてそれ(醜悪)を投影する社会の不条理を、連綿と書き綴っては怒りと怨みを昇華し続けました。

このようにして、私は書き始め、書き続け、そして心を癒して参りました。有り難きかな、いつか心の中から怒りと怨みの坩堝は溶け消え、今では、書くという行いだけが、自己表現や自己実現の恰好の手段として、また、無上の楽しみとして残されています。そういう意味では、私をしてこのような幸せに導いてくれた人たちには、「反面教師」ならぬ「反面恩人」という言葉で、感謝をしなければならないと思っています。

文学的動機としての怒り、恨み、怨念

ところで、私の本格的な物書き人生は、勤務先での絶望的状況からの逃避と、怒りや恨みや怨念を押さえるための昇華活動として始まったと申し上げました。しかしこうしたことは何も私に限った特別のものではありません。特に、怒りや恨みや怨念といったネガティブな情動は、一般に文学活動を動機づける重要な要因となっています。

ごくごく一般的に言えば、婉曲に国や社会や人間を批判し当てこする「風刺文学」というものは、これらの情動に基づいて作り上げられています。例えば、有名なスウィフトの『ガリバー旅行記』は、スウィフトが自分の母国、当時のイギリスの国家体制や人間の生き様に対する怒りや怨念から生まれたと言われており、ちなみに、「ガリバー旅行記」には、小人の国、巨人の国、空飛ぶ島の国、死者をよみがえさせる国、不死の国などたくさんの国と社会と人間が描かれていますが、小人の国は当時のイギリスを風刺していることは明らかであり、また、最後に登場してくる「馬の国」では、馬に飼育されるヤフーと呼ばれる家畜人間を家畜の中でももっとも救いがたい動物として描くことによって、およそ真善美から遠い存在として人間一般、即ち人類そのものを駄目押し的に風刺しています。

文学活動の基底的情動としての怒りや怨念。これを個々の作家に求めれば、例えば丹羽文雄や松本清張や宇野千代などが挙げられます。丹羽文雄では、幼児期に自分を捨てた母親に対する怨念が長く文学活動の支えになっているし、松本清張は、高等小学校しか出られなかった貧困と艱難辛苦の人生から発した情念に押され、一貫して人間悪、社会悪の追求に立ち向かっています。また宇野千代は、その怒りや怨みはいかばかりか、六七歳にもなってから夫の北原武夫に若い女の元に走られ、その模様を『刺す』という作品に描き、その後、九八歳で亡くなるまで、迸るようにたくさんの名作を書き続けました。

このように、怒りや恨みや怨念というもの、まさに文学活動の大変なエネルギー源でもあるわけですが、それは何故なのか―。こうした情動は、実は骨の髄までしみこんで、尋常一様なことでは癒し、解放することがかなわないからだと思います。こうした、興味深い例を、大変恐縮ながら、瀬戸内寂聴さんの『奇縁まんだら』に求めてみたいと思います。

なお、以下の話では、「 」内はすべて『奇縁まんだら』からの引用、また、本文中も、そのニュアンスを損なうことのないように、寂聴さんの文章をそのまま用いているところが多々あります。お断りしておきます。

『奇縁まんだら』

瀬戸内寂聴さんが「日本経済新聞」に連載した『奇縁まんだら』、じつに素晴らしい、人物エッセイです。稀代の女流作家が、面白可笑しいエピソードをたくさん盛り上げながら、色とりどりに交わりのあった高名な文学者や芸術家との人間模様を描く中で、一般常識でとらえると「えっ」と驚愕するような話でも、その暖かい眼差しで、最後はみな見事に魅惑的にして個性的な大人物として描ききっています。

たとえば、「君の名は」で世間に知られる劇作家の菊田一夫氏について、話はひたすら愉快です。中央公論社主催の講演会に菊田一夫氏とともども講師として沖縄に赴いたときのこと、寂聴さんによれば、菊田氏は一見、小柄で、貧弱で、控えめな微笑で人に接し、演劇界の大ボスなどという威厳を感じさせない好々爺然とした飄々たる風貌の持主だそうですが、その菊田氏は旅行に出ると必ず、関係のあった女性たちに土産物を買って帰るとのことです。この沖縄旅行では、氏はその土産に琉球紅型などの反物を選び、その選り分けを同行の寂聴さんに依頼しました。そこで、気を利かした寂聴さんが反物を前に、十八歳から四十八歳まで十反ほどかと(つまり十人分かと)問うたところ、いったんはうなずいたあと、小さく恥ずかしそうに、

「あのう、二十反ほど……」

と、言った由。

その後話が弾んで、菊田氏は、一度何した女とは別れたあとも旅の都度土産物を届けている、別の男と結婚しない限り生活費も送り続けている、

「……、だって、やっぱり可哀そうだから……別れるのはいつだってこちらのわがままなんだもの……だから、いくら稼いでも貧乏なの」

と、宣ったそうです。

またあるとき、菊田氏は女性たちへの土産物で満杯の大きなトランクの最上部に、カラフルな女性用パンティをまき散らすようにたくさん詰め込みました。帰国した空港の税関で運悪くそれが開けられる羽目になりましたが、惑ったのはご本人だけではありません。開けたとたんに係員は中身も質さず、瞬時に閉めて、

「今度のご旅行はどちらですか」

と、儀礼的な言葉を発するのが精一杯。菊田氏は真っ赤になって乙女のようにはにかみ、さしうつむいていたといいますが、もちろん税関はそのまま無事通り過ぎています。

付帯されている「寂聴語録」は「芸能界の大ボスの、今様光源氏ぶり」でありました。

『奇縁まんだら』は、ある意味、痛快な暴露本でもあります。その上、登場してくる人物はみな鬼籍に入っている人たちです。もし、在世中にこのようなエピソードを紹介されていたら、どうだったでしょうか。立腹する人はいなかったでしょうか―。でも、まずはその心配はありません。書き手の、実に暖かな眼差し、深い敬愛の心、そして何よりも、どの人も皆、類なく個性的な大人物として描かれているからです。

しかし、たった一人だけ、例外がありました。たしかに、個性的な人間として取り上げられてはいるのですが、けっして敬愛的には描かれてはいない。それが、文芸評論家の平野謙さんです。

文芸評論の泰斗平野謙が、彼女がようやく売り出し始めた若い頃、その『花芯』という作品を新聞の時評で酷評し、そのため一時とはいえ、瀬戸内晴美なる女性作家の流行作家への道のりが無惨に打ち砕れたことはよく知られています。その平野謙さんを「謹厳そのもの、平野謙」という見出しで取り上げ、「縦から見ても横から見ても、平野さんは誠実を絵に描いたような生真面目な人柄」で、「そんなことがあっても、なぜか私は平野さんを嫌いにはなれなかった」と書いているのですが…。

たしかに、平野謙氏について、ユニークなエピソードとともに、その謹厳そのものぶりが、ものの見事に描き出されています。

あるとき、平野謙さんと小島信夫氏が寂聴さんを訪ねてきました。どういう経緯でそうなったのか、寂聴さんは、さる怪しげな人物から売りつけられた北斎の秘戯図の模写本を二人に見せることになったのですが、一緒に見ますかとばかりにその和とじの本を二人の間に差し出すと、平野謙さんはそわそわして赤くなり、「お先にどうぞ」というそぶりで小島信夫氏の方へ本を押しやりました。そこで小島氏がまずはひとりで最後の頁までひとしきり堪能した後、相応の感想を述べ、平野さんの方へどうぞと押しやりました。ところが、平野さんはそれを無視して、そればかりか急に時計を覗き、遅くなったと、帰り支度を―。が、寂聴さんがその模写本を風呂敷に包み、「よろしかったらどうぞ」と差し向けると、平野さんは今度はそれを恭しく受け取り、鞄にしっかりしまって帰って行ったというのです。 そして日を経て、平野さんから寂聴さんのマンションに電話が入りました。平野さんは寸分違わず約束の時間に来るなり、恭しく紫の風呂敷に包んだ例の秘戯図を差し出し、こう言いました。

「大切なお品を拝借してありがとうございました。ところでわが家には子供もいることだし、早くお返ししろと家内が申しますのでお返しに上りました」

そして本を返すと、心から安心した顔つきで、茶菓子を一つご馳走になった後、さっさと帰っていったということです。因みに、寂聴さんによれば、当時の平野家では、子供とは言え、すでに成人しているはずとのことでした。

しかし、この話は、まだ序の口です。この半年後ほどのこととか、その謹厳ぶりを示すのに、次の話が圧巻です。それは、お茶の水の旅館で平野謙さんと二人で缶詰になって仕事していた開高健氏から、骨休みに行き付けの美味しい店に連れていって欲しいと電話が来て、寂聴さんが二人を青山の中華料理店へ案内したときの出来事です。

人も知る美食家の開高健氏は、極上の料理と、美人でグラマーでセクシーな女主人を前にして、超ご機嫌。テーブルはその開高健氏の独壇場で、すっかりマダムと二人で意気投合。そのうち、開高健氏の話に興奮したマダムが、やおら服の前ボタンを次々はずしてぽろりと豊満なおっぱいをむき出して見せるほどに、盛り上がりました。平野さんが思わず腰を浮かし、食べかけのものを喉に詰まらせたといいますが、無理もないかと思われます。。

そしてお開きの後、開高健氏は、同宿して仕事をすることになっていた平野謙氏を撒いて、マダムとどこぞ(山梨県・河口湖畔)にしけこんでしまったのですが、平野謙さんにはそうした事情を洞察する心情に欠けていたのか、野暮だなぁと思われることなど夢想だにせず、真夜中に開高健氏の居場所を真剣生真面目に心配する電話を瀬戸内宅にかけてきました。その際、

「つかぬことを伺いますが、あの店のマダムは色情の病人でしょうか。あのおっぱいショーは平常の神経の持主とは思えませんが」と言ったそうです。まことに、人の行動、人の解釈はさまざまにあり得て摩訶不思議。私には、そうとしか言い様がありませんが、これに対して寂聴さんは、

「ああ、こういう人だから、私の『花芯』に、子宮という文字がいくつあったなど、指折り数えたのだろう」、と納得し、そしてこの話を、「生真面目と滑稽は紙一重」という寂聴語録で結んでいます。

生真面目と滑稽は紙一重。評論家の平野謙さんについて、まさにまさしくその通りだと共感できるエッセイです。そしてこれは、誰がどう見ても皮肉極まるものですが、これをまさにまさしくかつて痛恨の思いをさせられた寂聴さん自身が述べているところが何とも興味深い。瀬戸内寂聴ほどの人物でも、ひとたび身体の芯にまで突き刺さる恨みを与えられると、それがどこぞに篭もっていつか出口を見つけずにはいられなかった。あっけらかんとした体裁を取ってはいますが、実に半世紀もの後に、こうして読み物(文芸作品)を介して見事に恨みを晴らしています。さもあればこそ、恨みや怨念が文学活動の基底的動因になることは容易に理解されるところであり、いわんや、凡愚凡俗においておや、という思いが募るのです。

二 私の怒りと怨念

それでは、私をして物書き人生に向かわせた怒りや恨みや怨念はどのようにして生まれたのか。差し障りのある部分もありますが、「人は何故書くのか」、とりわけ「私の場合」を述べるためには、遺憾ながら、ここをどうしても避けることができません。もはや、一五年から二〇年を超えるむかしのことばかりですから、すべて時効と考え、ここでそのさわり部分を披露してみること、お許しください。

私は三八歳のとき、東京家庭裁判所から、都留文科大学に移り、その後極めて順調に大学生活を送っているものと思っていました。予算委員長をやり、一般教育主任などほどほどの要職をこなし、研究生活もカラー・ピラミッド・テストという国際的な性格検査の日本版を標準化したりして、二十年近く、大変充実しておりました。それが、平成四年、五七歳になったとき、突然暗転しました。当時の学長と学生部長が、私の講義を成績不良で落とされた学生数名と一緒になり、私をして学生たちに自分の著書を売りつけ買わなかった学生たちを不合格にした悪徳教師、という事実無根のおぞましい話をでっち上げ、学長箝口令を出して今処分を検討中などといっては密かに私を貶めていたのです(実際には、私以外のところでは話を大っぴらに煽っていたのですが)。しかもこの件には、たった二人しかいない同じ研究室の仲間も大いに関わっていて、二千余名の全学生のうちの九割くらいの学生が小さな三万都市の同じ都留市内に下宿しているという大学環境の中では、噂はまことしやかにあっという間に広がり、学生たちの間に、鬼の教師、悪徳教師として私の名を広め、その後たくさんの学生たちから侮蔑と警戒の目を向けられるようになったのです。この事件がきっかけでこの大学にいることがつくづく嫌になり、物書き人生が始まり、さらには数年後、他大学(明星大学)に移っていくことになったのでした。

私に対する誹謗事件が起きたことについては、実は長い伏線がありました。それは、教員数七〇名ほどの村社会的な小さな大学の中で絶え間なく生じていた、いじめをはじめとするもろもろの不祥事です。私は特別に見栄坊の似非正義漢ではないのですが、さまざまな出来事に絡んで、いつも妙な具合に、徒党的な人たちと好ましからざる関係になりがちだったのです。私の事件は、小さな組織の中で常に中枢に居たがりまた中枢に居続けた人たちから、いわばその付けを回されたということではなかったでしょうか。これからその流れを、なるべく感情ぬきに、表層の出来事に絞って申し上げたいと思いますが、内容が内容だけに、ときには恨み節よろしく展開することもあるかと存じます。何卒、ご容赦のほど、お願い申し上げます。

① 私が東京家庭裁判所から都留文科大学教員に移った頃、教授会や大学入学試験などのほとんどの大学行事への参加を拒否し、非難の集中砲火を浴びている人がいました。あれこれ原因が取り沙汰されていましたが、大本の原因は今でも知るところではありません。数年間、状況が変わらないままでした。やがて懲戒免職にすべきだとの声がO学長を中心に挙がり始め、私がかつて裁判所職員であったからということでしょうか、その教員を懲戒解雇できるか、もし解雇した場合、裁判に訴えられても大学側が勝てるかどうか、と問われました。私は言下に、不適応に仕向けた状況や環境もあるだろうから解雇など不条理、と期待に添わない意見を述べました。

② 若い優秀な女性文学者が採用されました。理工系ならともかく、当時としては稀少な文学博士号の所有者でした。採用後一年も経たないうちに、彼女を誹謗する声が喧しくあちこちに広がりました。会議に遅刻する、無断欠席する、挨拶はしない、非協調性が目立つ、等々。しかし、私が委員長を務める委員会の委員になったとき、彼女は大変礼儀正しく、熱心で優秀なメンバーでした。この彼女に、数年後、年が明けてから、さる国立大学から割愛願いがやってきました。「こんな人はうちに居ない方がいいのだけれど、こんな時期では後任が取れないから」と理由をつけて、U学長が役員会議で拒否することを提案し、それが通りました。無力でしたが、一人声を上げて反対したのが私でした。(相手の大学は、この先生がどうしても欲しかったのでしょう。次の年、今度ははやばやと再び割愛願いを出して来て、彼女は無事転じていきました)。

③ 怪文書事件 U学長がいろいろ便利に活用していた若い先生がいました。この先生の教授昇格人事が持ち上がったとき、学識・人格ともに低劣だから反対だとする、その人を誹謗する文書が出回りました。学長が激怒し、これは私に対する挑戦だから、断固〈犯人〉を探し出して厳罰を与える、と言い出しました。結局、どんな手を打っても犯人など見つかりはしなかったのですが、どういう基準で選んだのか、学長はまず、誹謗された先生が所属する学科の長をはじめ数名の先生を呼んで、「私は疑ってはいないが、複数の先生方があなたが怪しいと言っているので」と皆同じ文言で切り出し、〈告白〉を迫りました。次に、警察に協力依頼をして、その学科の先生全員の指紋を研究室入り口の名札から採取し、誹謗文書に残存しているかもしれない犯人の指紋とも照合することにしました。役員会議で、「こんな犯人探しなどが世間に知れたら大学の恥だからおやめ下さい」と言う私に対し、学長は「こんな誹謗文書が出たことの方が余程恥ずかしいことだ」と怒りを隠しませんでした。

④ 四年間就任していた一般教育主任という管理職的役職を退いた後、私は教授会で、入試選考委員長に選ばれました。入試選考会議を終えて明日が合格者決定教授会という日、どういうことか、役員会議のメンバーの一人から、不合格域にいるある受験生を、市長から依頼された学長が合格させようとしている、という情報がもたらされました。まさかと思いましたが、まことでした。学長は、市長の要請を容れておけば大学のためになる、という理由で、選考委員会の原案とは別枠で合格させるよう教授会に提案しました。しかし、入試選考委員長(私)の強い拒否姿勢を支持して、教授会の過半がそれを認めず、結局、学長提案は拒否されました。ただ、この件を境にして、私に対して敢えて一線を引く人が目立つようになりました。

さて、次が、私に対する誹謗事件です。

⑤ 私は、都留文科大学在籍中、自著を売って儲けているといった下司の勘ぐりを避けるため、ある時期から、自分の著書を参考書として挙げることはあっても、教科書として使用したり、購読を仲介したりなど、一切しないようにしていました。ですから、私が、学生に著書を売りつけ、買わない学生を不合格にしたなどという話は、まさに晴天の霹靂でした。〈事件〉は、S学長に代替わりしてまもなくのこと、次のようにして起こりました。

教職必修科目の発達臨床心理学と教育児童心理学について、不合格者を救済する形だけの再履修講座が開かれていました。実際には、レポート提出だけで済ませるというもので、前者が私、後者がT教授の担当でした。この両科目のオリエンテーションは一つにまとめ、圧倒的に不合格再履修者の多かったT教授が代表して行い、T教授のコースはT教授の著書を読んでレポートに答える、私のコースについては、いずれ題目を出すから適当に参考書を読んでそれに答える、というものでした。その際、笑い話的に、要は自覚を持って熱心に取り組む気持ちを促すという意味合いで、「テーマに関連する図書を二万円分くらいは読みなさい」とでも言って置いて下さい、と付言しましたが、その時は、まさかこの言葉尻を捉えて、二万円分の私の著書を買わなかったから落とされたといった誹謗文書が出ようとは、夢にも思わないことでした。後にオリエンテーションに参加した学生たちに確認したのですが、その折りのT教授はかなり正確に私の言葉を伝えています。当然のことですが、宗内先生の本を二万円分買え、などとそんな馬鹿げたことはかけらも言っていないのです。

この再履修コースには、いけないことですが、大学のご都合主義で、前年度不合格になった学生に混じって、短大等から三年次に転入してきたばかりの数名の学生が特別に受講申告して単位がもらえるようになっていました。レポートのテーマは「教師の指導力」に関するものだったでしょうか。一〇名前後の前年度不合格の再履修者は全員、参考文献を挙げるなどして、きちんとしたレポートを書いて来ました。一番多かった文献は、私の『指導力の豊かな先生』(図書文化)で、図書館や私のゼミの学生から借りるなどしていました。これに比べ、この転入生たちは全員そろって、一冊の参考文献もなく、単なる思いつきだけの、無惨な内容だったのです。考えの甘さと勉強の仕方を知らないことが原因なので、彼らにだけ、上記『指導力の豊かな先生』と他の先生の関連書物二冊を指定し、どれかを参考にした上での再度のレポート提出を求めました。私の著書はどこぞで借りればよいし、他の本は出版社に仲介の労を取ってもいいと伝えました。ところが、彼らは大いに不満で、自分たちだけが参考図書を指定されての再提出、それでは書物を買わなければいけなくもなるし不公平だ、と全員で苦情を申し立てにきました。二度目書かされることになったことが嫌だったし、屈辱でもあったのでしょう。私は彼らに専門書を読んでよく考察するようになど、もろもろ〈教育的指導〉を行いましたが、どういう訳か彼らは反抗的で、結局、指定した日までに誰もレポートを提出しませんでした。そこでやむを得ず、全員に不合格を通知しました。この後、彼らは何度も研究室を訪れたり、手紙を送ってきたりして、今度は猛烈に反省の弁を重ねました。しかし、私は密かに、年度末には簡単な自主講義を行い、その上で単位を出すつもりにしていましたので、弁明はいっさい受け入れませんでした。

この学生たちが、このままでは教育実習に参加できなくなるかもしれないという危機感から、学生相談室に何とか単位をもらえる方法はないかと相談しに行ったのが事の始まりだったのでしょう。もちろん私の関知するところではなく、またそれを受けた相談員が学長・学生部長とどのような経緯でどう繋がったのかは全く知るところではありませんが、最終的に一人の学生が私を誹謗する「発達臨床心理学レポート提出について」という文書を書くことになりました。この文書を、学長・学生部長・相談員の三人が、金科玉条のように持ち歩き、「全部を読むわけにはいかないが」と言いながら、ごく一部のみ読み上げては、「著書を買わない学生を不合格にした。今、宗内の処分を検討中、口外はしないように」と、役員会、教務委員会など、私の関係しないところを回っては言い募っていました。

このような状況が、親しい先生方から私にもたらされました。青天の霹靂、とにかく確かめてみようと、早速私は、M学生部長とS相談員の二人を敢えて事務局大部屋に呼び出しました。大勢の事務職員の前で、誹謗文書の存在を追及すると、学生部長は狼狽え、最初はそんなものはないと言い張り、次には〈金庫〉にしまってあるから持ち出せないなどと拒みましたが、強引に持ってこさせました。そして読んで、またびっくりでした。

それは、署名も日付もない文書(ホームページ上では全文掲載)で、しかし誰が書いたかは字体ですぐに分かりましたが、T教授がオリエンテーションのときに「宗内先生の著書を2万円分買って読んで、テーマは自分で考えてレポート用紙五~十枚にまとめる。レポート用紙の最後に購入図書を書いておくこと。7/3(水)に学科事務室に提出すること」と言ったという〈事の始まり〉から書き始められていました。が、私が自分の著書を受講生に買わせるなどあり得なかったことは、きちんとレポートを提出して合格している再履修生たちに聞くまでもないことです。とどのつまり、著書を購入しなかったから落とされたという話に何とか仕立てようとしても全くつじつまが合わなくなり、実際、文書の中身は、私が冷酷な悪者故にこのようなことになったのだとする、とても表には出せないものでした。全部は読めないが、と言い訳しながら、「宗内先生の著書を2万円分買って読んで…」という〈事の始まり〉辺りだけを読み上げて誹謗の柱にしていた理由もよく理解できました。

いろいろありますが、こんなことが書いてありました。「二万円分宗内先生の本を購入しなければならないということで、書店を何件も渡り歩いたり、人によっては東京まで行ったりするなどして、本を探して購入するためにそれなりの努力をしたが、探した書店には該当する本はなかった」(原文のまま)。該当する本とは私のどの著作を言っているのでしょうか。書名も定価も出版社も分からないまま、一体どのようにして書店めぐりをしたというのでしょうか。また、「7/8に先生のところへ行ったときには『2万円分読んでなんて言った覚えはない』と言われていたのに『私は時々うそを言います。最初、高田先生に説明をしてもらったときには2万円分読んでと言いましたがそれを7/5には3冊に減らし、実際に買いに来てくれた人には1冊しか売っていません。というようにうそをつきます。こういう風に教育の世界にも落とし穴があるのです。君たちはいい勉強をしたんだ』」(原文のまま)と私が言ったとあります。私を精神異常者とでも言っているのでしょうか。こんな有様で、人を誹謗することに盛り上がる。言葉もありません。付け加えますと、私は次のように言った覚えはあります。「教育というのは難しい。よかれといろいろ手を尽くしても逆に悪い結果を導くことがある。そういう落とし穴に私たちは落ち込んだ。私も、教師を目指す君たちも、大変勉強になることだった」。

怒りがこみ上げました。学生部長に向かい、「よくもこんなことを学生に書かせて、私を誹謗した。名誉毀損で訴える」と一喝すると、彼はまたまた狼狽え、とっさに「僕ではない、相談員がやったのだ」と口走りました。相談員は、信じられないという顔つきで学生部長を見つめましたが、私は委細構わず、今度は相談員に向かって、今では何を言ったかよく覚えていませんが、かなり乱暴な口調で罵りました。彼は一瞬「失礼じゃないですか」と言い返しましたが、一体どちらが失礼だったのでしょうか。後は下を向いたきり何も言いませんでした。大勢の事務職員の見守る中でした。「いずれ、教授会などで問題にする」と言い捨てて、私はその場を切り上げました。

長々とした話になっていますが、私の怒りがますます募り、治らなくなったのは、まだまだ話が続くからです。

〈追話1〉 私は、誹謗文書を見てびっくりした、と学長に電話で報告しました。すると学長は、著書を買えと言った言わないは、水掛け論だ、と言いました。何としても私を悪者に仕立てたいという気持ちがありありとうかがえました。嗚呼、やはりこの人も私を誹謗する中核人物だったのだと、そのとき実感しました。

〈追話2〉 言った言わないの原点はT教授のオリエンテーションにあるのだから、T教授に事実はこうだったと言ってもらえば済むことです。そこで私はT教授に、その折りどんな言い方をしたのかと質ねましたが、彼は「どんな言い方をしたか覚えていない」と話を曖昧にして逃げました。実は、後から思えば、学長らが私を誹謗し始める頃辺りから、T教授は誹謗文書を書いた女子学生を研究室に頻繁に出入りさせ、よく連れ歩き、出会ったときなど、何か二人で昂然とした態度で私を見つめていました。妙なことだと思っていましたが、納得がいきました。私よりずっと年若い彼が何ゆえそのようになったのか分かりませんが、私を弱い立場に追い込んでいると思いこみ、勝ち誇った気分にでもなっていたのではないでしょうか。

〈追話3〉 心理学教室にはもう一人、年輩のO教授がいました。この同じ教室仲間が大学の内外でまことしやかに言い散らすのですから、人は一番信用したと思います。ちょうどその年度、後にも先にもそれきりですが、どうしても卒論を合格させられない学生が出てしまいました。彼はそのことも加えて、卒業生の結婚式に出向いた折り、共通の教え子がたくさん出席している前夜祭で、私が非情なやり方で学生たちを不合格にしたため、学長と教授会によって処分されることになっているなどと、尤もらしく語りました。一人の卒業生が即日電話で、もう一人の卒業生が家まで訪ねてきて教えてくれました。

〈追話4〉 その後、学長と学生部長は謝罪こそしませんでしたが、私と出会うと、目をそらしそわそわと大変落ち着かない様子で腰を引きました。一方、関係の学生たちは自分たちが学長らに受け容れられたと思いこみ、闇雲に自分たちは不当に落とされたと吹き回り、狭い大学内で噂はどんどん進行して、たくさんの学生たちから異様な視線を向けられるようになりました。私はやむを得ず、この事件を教授会で追及することにし、それを憚ることなく予告しました。教授会が近づいた頃、事務局のある課長がやってきました。学生相談室のS相談員は、市内の校長を退職するとき、いろいろ就職先があったのを、大学のためにと皆で相談し、わざわざ来てもらったもの。今、先生に責任を追及されて退職問題などに発展すると私どもも大変困るから、何とか堪えてはもらえないか、と言うのです。その翌日、今度はいろいろ事情に詳しいある教授がやってきて言います。彼が誹謗文書の責任を一人で負わされる恰好になり、それも原因で重い胃潰瘍になって入院している。もう、許してやったら、どうでしょうか。あれやこれや気持ちがしぼみ、結局、彼らへの追及を止めてしまいました。

誰も私に詫びに来ませんでした。そうこうするうち、年もおしつまった頃、学長か学生部長かどちらか忘れましたが、彼らは私に何の謝罪もしないまま、このままでは転入生たちが次年度の教育実習に参加できなくなる心配もあるので、何とか彼らに単位を出す手段はないだろうか、と打診してきました。今年度はできないが次年度に集中講義を行って合格したら単位を出すと伝えると、特別手当を出すから今年度中にやってはもらえないだろうか、と頭を下げます。彼らが一緒になって大騒ぎした学生たちに顔向けできなくなることは自業自得ですが、すっきり決着しないでゴタゴタが続くと、一番怖いのは付随的に生じてくる不祥事です。騒いだ学生達の中から自殺者が出たり、講義もなしにレポート一本で安易に教職単位を出す仕組みを文部省に通告する人物が出たり、けっしてないことではありません。そういう懸念もなくはなかったので、ここは堪え難きを堪えて、彼らの頼みを承諾することにしました。ところが、年度末に集中講義を行っている最中、入り口の小窓から教務委員長のK教授が覗き込んでいるのです。ドアを開けて何用かと質ねると、慌てたのか否か、何ということ、「誹謗文書の件があったので、先生が学生たちを叱ったりいじめたりしてはいないかと心配して覗いていた」と薄笑いしながら言うのです。この人たち、何が何でも、私を悪者扱いしていたいのだと、つくづく、腹立たしくまた情けなくなりました。

〈追話5〉 この年度末(誹謗事件のあった年)、大学では三人の退職者がありました。一人は六五歳の定年退職、他の二人は一代前の学長らから怪文書事件の犯人ではないかと疑われた学科長と先述した私の同僚のO教授で、どちらも六〇歳前での国立大学への転職でした。規定では三人とも名誉教授の資格がありましたが、学長筋が推薦したのは定年退職者の方だけでした。おかしいと言う人はいましたが誰も声を上げません。私は、O教授が同じ教室メンバーだったこともあり、学長室へ行って他の二人も規定通りに事を運ぶよう進言しました。すると、折り返すようにある役員教授がやってきました。O教授とは親しく、私を誹謗して憚ることのなかった人で、数年後には次の学長職についた人です。その人がO教授についてこう言いました。「五五歳の若い名誉教授なんてお可笑しくないですか」。O教授が私を激しく誹謗中傷していたから、その反動で当然同意してくれる、いえ、同意して欲しいとばかりの風情が感じられて、大変不快でした。規定の遵守を説く私が応じるはずもありません。しばらくして、両教授はそろって名誉教授になりましたが、学長たちが仲間内のO教授についても何故あのようにネガティブな対応をしようとしたのか、よく分からないことでした。また、分からないついでの話ですが、このO教授は私と大学同窓です。この翌年、何思ったか、共通の恩師原野広太郎先生の追悼文集(『顔が語る』―一心理学者の六三年―)の中で、私をして、都留大の重鎮であるとか、「都留大名誉教授になれたのは宗内氏のご尽力」とか述べています。贖罪行為だったのでしょうか…。しかし、そんなことでまき散らされた噂が消えることはありません。誹謗事件後十数年、初対面の都留大卒業生から、「えっ、先生が本当に宗内先生ですか。当時の噂で、もっと悪そうで、恐そうな人とばかり思っていました…」と言われ、唖然としました。

〈追話6〉 このような話を続けていると、私は大学内で孤立していたように思われてしまいますが、けっしてそのようなことではありません。誹謗事件のその年、ある若い先生が、私を力付けようとでもするかのように、『児童心理』という雑誌に書いた私の一文を次年度の入試論文試験の課題文に取り上げたり、次年度の役員交代選挙では、教授会の過半を越える人たちが当時副学長職として位置づけられていた評議員に私を選出したりしてくれました。たくさんの人たちが私を応援し、また何事かを期待したのだと思います。ただ、有り難くはあったのですが、いわば呉越同舟の二年間の評議員時代の経験が私をしてますます怒りや嫌気を強めさせることになり、結局定年前に、この大学を離れ去ることになったのでした。

評議員時代の二つの〈事件〉が忘れられません。

何かしたわけでもないのに、一部では何かと取り沙汰されることの多い先生がいました。仮にX先生としておきます。ある日役員会に顔を出すと、X先生を懲戒免職にすると言ってみんなで大騒ぎしています。私にも大事件大事件と同意を求めてきます。何かと聞けば、ある高校の先生から、X先生に金を渡したが受験生が不合格になった、だまされたという訴状が学長宛に来たとのこと。早速学長に訴状とやらを見せるよう言いましたが、それは〈親展〉だから見せられないとの返事。見せられない? では、大したことはない、とぴーんと来ました。よくある話です。高校の先生方と何かの機会で親しくなると、この受験生をよろしくと言って受験番号など知らされることがあります。曖昧にしておくと後から菓子折など送ってきたりします。相手との関係が壊れるので、菓子折ぐらいとは言いませんが、現金などではないし、返し難くもなって、ついそのままになってしまいます。相手の先生はすっかりこれで大丈夫、と受験生や保護者によい顔をしていますが、こちらはもちろん何の手を打つこともできないまま、何とか無事に合格してくれないかと、はらはらドキドキしながら発表日まで薄氷を履む念いでいるのです。誰もが経験しそうな話ではないか、と私は言いました。しかし、懲りない人たちです。私のときもこうして盛り上がっていったのでしょう。たった一人反対したとてどうしようもなく、調査委員会なるものを設け、X先生を喚問する日取りまで決まりました。私が事前にX先生に問い質してみると、実状は大体私の想像した通りでした。結局、何のお咎めもすることできずに終わったわけですが、関係者がその後X先生に謝罪をしたという話は聞いていません。X先生はなかなか豪快なところもある男性教授ですが、こんな人でも、大勢側を恐れ、「退職させられてしまうんだろうか」と不安を打ち明けることがありました。

このように、一端の男性でも、集中砲火を浴びると、追いつめられ、心が弱っていきます。これが、まして孤立的な女性ともなれば、なおさらです。先に述べました怪文書事件のときにU学長に呼び出された一人、繊細で感受性の強いフランス文学者のY教授が、そのいたましい犠牲者です。浅からぬ因縁、私はY先生のイトコと大学学友、そしてその学友の父君(職業心理学者)の教え子でもあり、むかし彼女の妹御と見合わせられたことがありますが、彼女には「私の妹は面食いだから宗内さんでは駄目だったのよ」と吹聴されたり、先生と友人は元気かと質ねたところ「今、そんなプライベートな話などしたくない」と大勢の前で大声で叱られたりしたことがあります。にも拘わらず私は、育ちのよい、何の邪念もなく振る舞うY先生にはむしろ好意さえ抱いていました。実際、彼女は物怖じせず、思ったことは率直に発言する人で、私はいつも会議などで彼女の考えを正論だと感じ入っていました。しかし正論は得てして周囲を困らせるものでもあります。彼女はずっと学内のあちこちで煙たがられていました。その彼女が、学長室に呼ばれる直前、一度とて訪れたことのない私の研究室を訪れ、「わたし退職させられるかも知れない。でもあなたは、わたしがあんな怪文書を書くなんて、信じますか」と、弱気な、思い詰めた眼差しで訊いてきました。私はそのときまで、彼女がそんな状況に追い込まれているとは露知りませんでした。「あなたのような純粋で誇り高い人がそんな馬鹿なことをするはずがない」と信じるままに伝えると、彼女の瞼からたちまち大粒の涙が溢れ出てきました。昨日のことのように思い出されます。〈無実〉の人でも、〈自尊〉の人でも、〈権勢〉をもって追いつめられると、このように弱くはかなく崩れます。警察で、無罪の人が自白を強要され、冤罪がつくりあげられる過程と、よく似ています。Y先生は、これを機に、学内でますます孤立無援の様相を強め、いつか幻聴・幻覚を覚えるほどに心が疲れ、講義中に「階上から誰かがわたしの悪口を言っている」とか言い出すほどになりました。〈犯人〉だと疑われ、寄り掛かるものもないままに、傷つき壊れていったのだと思います。あらぬ事を口走るようになってどれほど経っていたのか知りませんが、当然の如く、これが例の人たちの標的になりました。心理臨床家としての私に対して、彼女を精神衛生法で強制措置入院させられないか、と驚くべきことを質ねてきたり、やがて、追話4で出てきましたK教授が、身内でも彼女を扱いかねて困り果てている状態だから、これはもう退職してもらうより仕方がない、と教授会で報告する事態となりました。K教授はY先生の妹さんの夫の友人とのことで、その妹さんにY教授のことを電話で問い合わせたとのことでした。もちろん私には、お身内がそのようなことを言うとは全く信じられません。しかし、ことここに及んで私が役員会議で手を挙げました。そして、とり敢えず私がしばらく専門家としてY先生に「手を尽くす」ということで、話を纏めました。とはいえ、実際には、Y先生には大げさな「治療」など必要はなく、まことに軽微な対応で済むことでした。私はY先生の出講日に合わせて出校し、いかにも偶然を装い、ロビーや廊下で彼女と顔を合わせ、親しく挨拶し、ときには食堂でお茶を飲んだりしながら雑談をする。これだけのことです。数カ月続けた後、さりげなく訊いてみましたが、すでに幻聴・幻覚は嘘のように消滅していました。それこそ慎重に、彼女の講義について学生たちに探りをいれてみると、これも全く問題ないということが分かりました。そうこうしながら、Y先生を退職させねばといった声もなくなり、二年間の評議員職も終わりに近づいた頃、Y先生は街の喫茶店に私を誘い、「いろいろありがとう。これ私の一番好きな紅茶」と言って〈Fortnum & Mason〉を一缶、そっと私の掌にのせてくれました。

その後二年間、Y先生の大学生活について、表立った風評を聞くことはありませんでした。だから、とっくに一件落着したとばかり思っていました。しかし、学長が代替わりして私が半年間、学芸大学に内地留学に行き、新年度に大学に戻ったとき、驚きでした。私より三、四歳は若いはずなのに、Y先生が退職しているのです。まだ年金ももらえない歳です。その理由を聞き回りましたが、誰も口を濁して、自分から退職願を出して辞めたはずだと言うばかりです。一体誰が、どのような形で追い込んだのか―。彼女の連絡先が分かりません。イトコの友人に電話しましたが、親類縁者にも分からなくなっているとのことでした。何故、Y先生を支える人をつくり出しておかなかったかと、つくづく後悔しましたが、もはや後悔先に立たずでした。ときに思い出すことはあっても、月日ははかなく過ぎて、過日、Y先生がひっそりと亡くなられていたことが分かりました。今は、ご冥福を祈るばかりです。 合掌。

本論を前に、大変長々とまことに恐縮いたします。以上が私の文学的動機としての怒りと恨み、いわば私憤の源と集積ですが、こうした情動を核とした苦しみ悩みから逃れ出るために、すでに申し上げましたように教育・文芸同人誌『琅』を興し、価値ある仕事と思いなすことができる「文学する」即ち「書くこと」へ傾注していったのだと思います。そして、書いているときは全く気づきもしなかったことですが、まずは最初に、醜悪なるものによって傷められた心を癒すために善美なるものを追い求める、次いで、悪に対する怒りや怨みを昇華するために世に蔓延る悪や不条理を追及する、そのような意義を持つエッセイを連綿と書き連ね、一昨昨年、大学生活引退の年、『琅』を始めて十三年後、その一里塚として、二つのエッセイ集をまとめました。

一つが『演歌つれづれ』。ここには、同名の題で『琅』第二号から第一一号にかけて九年・十号に亘って書き綴った歌つれづれの思い出話が二二話収められています。時代は少年時代から家庭裁判所を辞めるまで、懐かしいあの人かの人を年を追って辿り続ける、いわば私の半生記です。心を癒す美しいものと言えば、言わずと知れた恋物語。中学時代の、永遠の別れに息吹を与えるために泣いて梨畑の梨を一つ盗ませた初恋の人、高校時代の、温もりを肌身近くで通い合わせ、幾度逢瀬を重ねても、指先一つ触れることなく別れたまぼろしの人…。数々の純愛物語が飽くことなく浮かび出てきました。続いて、私を育て、信じ、支え、応援してくれた家族、友人、さらに恩師、教え子。大学入試に落ちても落ちても変わらぬ愛を注いでくれた母、苦難の職場から救い出そうと懸命に大学研究職を探し求めてくれた恩師……。思い起こせば、何と素晴らしい真心を贈られていたことでしょうか。こうして私は、銘じて忘れがたき人々を掘り起こし、書くたび、思い出すたびに、珠玉の如き愛と誠の玉手箱を開けて、慰められ、癒され、それを支えに強く生き直すことができたのでした。

もう一つが『十三分の一』。これは『演歌つれづれ』を終えて直後に始めた『二言・三言・世迷い言』と称する、八年を越えて今なお連載中のエッセイを主体に、これもまた因しくも二二話。それに、『琅』一八号までの私のあとがき集を加え、「怒りつ、念いつ、鎮まりつ」というサブタイトルを付して、続編を意識しながら、いわば第一部として上梓したものです。このタイトルは、一三という数にまつわる不思議な摂理を描いた同名の作品から取っていますが、私は「あとがき」に次のように書いています。「たとえ苦行に落ち入っても、書くことは悦楽である。この苦と楽が、まさに私を至福の世界に導き入れた。やがて私は、人に向け、世の中に向け、余程大きな怒りを篭もらせている自分を見出した。そして、その怒りが、書くことによって定かになり、次いでさまざまな念いを生み、さらにまた書き進めていくうちに鎮まっていくことにも気がついた。泣きつ、笑いつという表現があるが、私にとって、書くこととは、大げさに言えば、私が感じる世間の不条理に対して、まさに怒りつ、念いつ、鎮まりつ〉することだった」。社会、文化、教育等々、さまざまな分野の問題を取り上げました。駄洒落芸事俳句、犯罪被害、学生授業評価、医療ミス、臨床心理士、痴漢・セクハラ、いじめ、盗作問題……。これらの問題が孕み持っている悪や不条理を、私は次々取り上げ、批判・考察する中で、忘れようとて忘れられない、抑えようとて抑えきれなかった怒りと恨みを昇華し和らげ、さらにはそこに自己の成長と脱皮を自認して、心を平穏に導いてきたのだと思います。

こうしてこうして、「書くこと」は私にとって、今や生きていくための、なくてはならない大切な伴侶となっています。

三 人は何故書くのか

「私の場合」を述べて参りましたが、これから、「人は何故書くのか」について、欲求理論などを借りて、もう少し心理学的に考えてみようと思います。

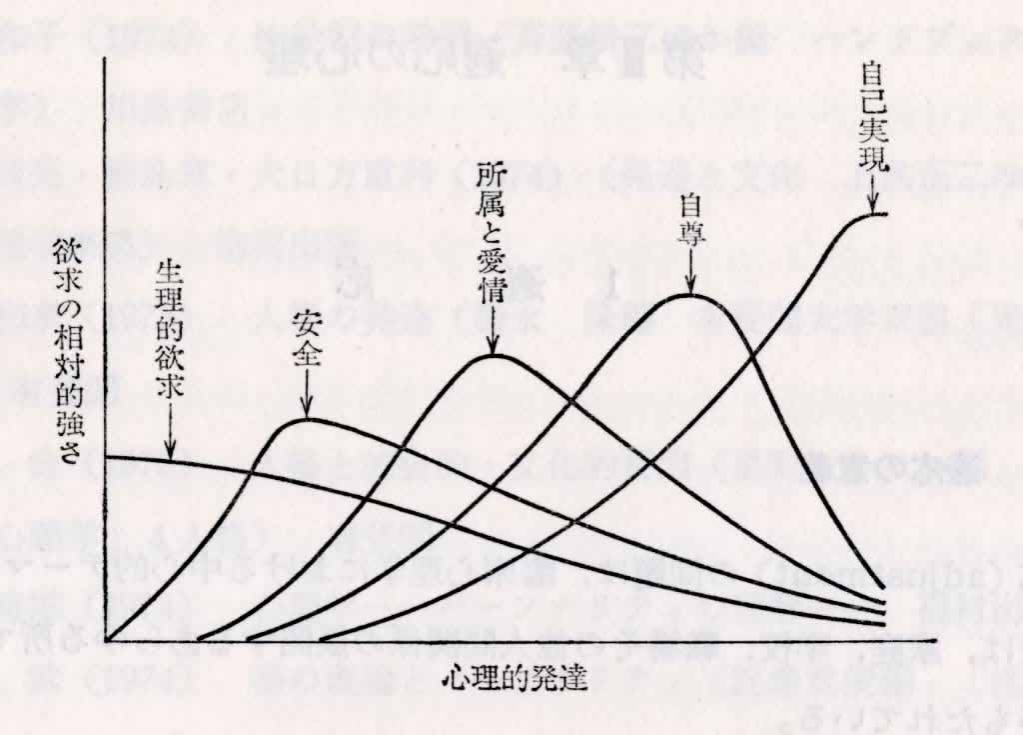

まず、人は生きるために、さまざまな欲求を充足していきます。言い換えれば、生きるということはさまざまな欲求を満たしていく過程だと言えます。この欲求については有名なマスローの欲求階級説というものがあります。つまりさまざまな欲求には階級的ヒエラルキーがあって、低い段階の欲求がある程度満たされると、次により高い段階の欲求が現れ、その欲求がまたある程度満たされると次なる段階の欲求が出現し、こうして次々ハイレベルの欲求が輩出して、最後に最も高い段階の欲求、即ち「自己実現欲求」が現れ、人間としても最高の段階に達していく、というものです。

これを大ざっぱに図示してみますと、こういう風になります。人はまず、睡る、食べる、排泄するといった動物としての基本的欲求である生理的な欲求が満足されると、次にはこの満足がずっと続くように安定への欲求、そしてこの安定を与えてくれる親などの養育者に愛着し、愛情を求め、そこに包み込まれること、即ち愛情・所属への欲求が生まれます。この安定欲求や愛情欲求が満たされると自分を価値ある人間だとして自信を持ち、自尊感情も生まれてきます。親に愛されていると確信する子どもほど、家庭の外で積極的に活動し、自己主張できるのは、このためです。こうして、子どもは、いえ人は、次々欲求を広げ、高めて、最後は自己を達成し得る最高の水準まで高めようとする自己実現欲求を持つに至ります。

書くという行為をこの図式に当てはめてみますと、人は何らかの欲求をもって書き始め、そして次々書き続けることによって、この段階を上り、やがて、自己実現に向けて、発達していきます。このことを、知的障害児の詩と、高浜虚子の俳句作品をもって眺めてみたいと思います。

ここで、知的障害の子どもと、おそらく高レベルの知的優秀者であり、また最高の文学者の一人でもある高浜虚子を並べて取り上げるのは、けっして故無きことではあ りません。これら両者を論じ、また対照させることは、心理学の研究技法に乗っ取っています。まず知的障害の子どもですが、例えば、正常とは何かを論じるのに、健常な対象者ばかり見ていたのでは、何が正常だかなかなかよくは分かりません。そういうとき、犯罪常習、神経症、精神病等々、臨床的に病理的な側面を持つ対象者を持ってくると、健常な人たちを見ているときよりも、対比的に、いっそうよく「正常」とは何かが分かるようになります。こういう方法を、病理法と言いますが、書くことの意味するところの原点を吟味するために、多種多様な側面を持つ健常な子ども達を持ってくるのではなく、知的障害を持つ子どもを選んだのは、このためです。次に、最高の文学者たる高浜虚子ですが、例えば発達とは何かを問うとき、これを抽象的に考えてもなかなかそれが見えてきません。ところが、これを、具体的なイメージが得られるように、発達とは子どもが大人になること、とひとたびその到達点を立てて展望すると、大変よく見えてきます。例えば、子どもはすぐ泣きすぐ笑い、また欲求のままに行動し、およそ善悪の区別も危ういのですが、大人は全くその対極にあります。こうして、中間点はひとまず置いて、到達点を示すことによって、発達ということが具体的にとらえられ、その概念・定義も導くことがよりたやすく出来るようになるのです。こういうやり方を限界法と言いますが、この方法を応用して、虚子をもって、書くことの、また文学することの到達点を見てみようと思ったのです。

大野英子と千栄子の詩

さて、大野英子という方がおいでです。詩の教育実践指導に功績のある人に与えられる北原白秋賞を受賞されています。この方は戦時中のごく若いときに教職に就いたのですが、軍国主義の学校教育になじめずに退職、戦後復職してから一貫して障害児教育、それもとりわけ詩の教育に携わっています。障害児が字を覚えるのは至難の業、しかし、字を覚えなければ思考を広げ、知力を深めることができない。つまり、成長・発達の限界が低いところに留まります。この字を覚えさせるには、文体とか思考の展開とか論理的な枠組みを持たなければ書けない散文よりも、感性のまま出てくる思いをそのまま表現できればよい自由詩を書かせるのが一番、と考えたのでしょうか。まだ字もよく書けない子どもに詩を書かせ続けたのです。と口で言うのは簡単でも、これは実際には大変な仕事です。

この大野先生の詩教育に関する二つの実践書に基づいて、「人は何故書くのか」の原点を探ってみたいと思います。なお、著者にお許しを頂いていますが、本文中、大野先生の文章をそのまま転用しているところが少なくありません。著者に御礼、読者にお断りを申し上げておきます。

【文献】

大野英子「詩の生まれる日」一九七八年 全国障害者問題研究会

大野英子「あしたてんきになーれ」一九八五年 民衆社

それでは、二行の、この線書きのようなものは何でしょうか。とても文字には見えませんが、実は、「せんせい ちえこ さくぶんかいてきたよ」といって小学二年生の千栄子が書いた一生懸命な文字なのです。そして作文なのです。大野先生はこれをぐるぐる書きと呼んでいますが、幼児期の初期に、子どもがものを描き出し始めたときに行われる一見乱雑な線画、いわゆる掻画とか錯画といわれるもの、それは描いている子どもにとっては、お母さんでありお父さんであり、犬であり車でありといった充分意味あるものですが、この作文もそれとよく似ていて、精神未発達な段階の子どもの、懸命な姿を示しています。絵画ならば、どこかに何かを象徴するものがあるでしょうけれど、この文字にはそのようなものはありません。読めるわけがありません。しかし、大野先生にはこれが読めたのです。先生は述べています。

それでは、二行の、この線書きのようなものは何でしょうか。とても文字には見えませんが、実は、「せんせい ちえこ さくぶんかいてきたよ」といって小学二年生の千栄子が書いた一生懸命な文字なのです。そして作文なのです。大野先生はこれをぐるぐる書きと呼んでいますが、幼児期の初期に、子どもがものを描き出し始めたときに行われる一見乱雑な線画、いわゆる掻画とか錯画といわれるもの、それは描いている子どもにとっては、お母さんでありお父さんであり、犬であり車でありといった充分意味あるものですが、この作文もそれとよく似ていて、精神未発達な段階の子どもの、懸命な姿を示しています。絵画ならば、どこかに何かを象徴するものがあるでしょうけれど、この文字にはそのようなものはありません。読めるわけがありません。しかし、大野先生にはこれが読めたのです。先生は述べています。? 神様だって読めないだろうに、私に読めと強要する。これが読めなければ、千栄子は作文を書こうという意欲を永久になくしてしまうのではないだろうか。ここは一番死んだ気で。

「よむよ。よめばいいんだろ」

「ちえ子は さくぶんかきました。

おおのせんせいにくれました。」

と読むと、千栄子はにっこりわらって、

「また あした かいてくるね」

と言った。

ぐるぐる書きの下の字?は何でしょうか。これは何か分かる気がしますが、「む」という字を懸命に模写したものです。この千栄子の持っている字はわずかに八つと自分の名前だけ。そんな千栄子があるとき、書いては消し書いては消してボロボロになったノートに、たどたどしく「る、み、ち、あ」と書いて、大野先生によれば、日本一うれしい顔でじっと自分の、この四文字に見入っていました。

千栄子が精魂こめて書いた字が読めなければ、担任教師としての甲斐がない。大野先生は千栄子が昨日一日四歳児のるみちゃんと神社で遊んでいたことを思い出し、続いての今朝、神社で拾った椎の実をこちらに気づかせようとからから音をたてていたことも思い出しました。先生は賭をするような気持ちで、千栄子のノートを捧げ、

「るみちゃんとあそびました。

じんじゃでしいのみをひろいました」

千栄子は、我が意を得たりとにっこり笑い、大きな声で言いました。

「ちえ、さくぶんすき。あしたもかくよ」

もちろん、乏しいひらがなを必死に使って書いてくる千栄子の文章、読み違えることも少なくありません。

「せんせいだめね もっとべんきょうしなさい」

「はい、はい」

こうして、大野先生の豊かな愛情に応え、千栄子は毎日書いてきます。そして文字を覚え、感性を磨き、やがてこんなに素晴らしい詩を書くようになりました。

あした てんきに なーれ

あしたてんきになーれ

ちえ子のくつがまっすぐおちた

あしたはいいおてんきだ

ままごとできる

なわとびできる

千栄子には、彼女が一文字覚えるたびに「先生、千栄は字が書けるんだよ」と学校の裏口から嬉しそうに飛び込んでくるような、彼女が早く字が書けるようにと祈り続ける同じ障害を持つ母がいました。この母を労いでもするかのように、この詩に校長先生が曲をつけて、学級の歌にしました。

家庭も学校も、慈愛に満ち溢れていました。こうした環境の中で、千栄子は、発達段階の初期の子どもが前向きに成長・発達するために一様に持ち、また持たねばならない「人への愛着感」即ち、安定感(安定への欲求)と所属感(所属・愛情への欲求)を獲得し、それをいっそう強め、実現するために、書くことと文字を覚えることに精を出しました。

このお母さんが、千栄子が二年生のとき、悪性の病気に罹ってあっという間になくなりました。千栄子は、母に捧げたお膳を、母ちゃんが食べないからいつまでも重かった……と泣きながら書き綴りました。

おそうしき

ちえ子が

かあちゃんのおぜんをもった。

かあちゃんはごはんたべない

ちっともたべない

このあと千栄子は、毎日仏壇の前に座って「お母さん」と呼びかけ、その呼びかけを一つひとつ詩に綴って、大野先生に持っていくようになりました。誰に押されることもなく、千栄子は自分の力で書き始めました。そして、どんどん字を覚えていきました。成長していきました。

はな

はなしょうぶは むらさき色。

かぜで花びらが

ぴらぴらゆれている

かあちゃんがしんじゃった。

かあちゃんがしんじゃった。

ちえ子は花に

石っころぶっつけた。

やのつくことば

やえ子

やぎ

やさい

やのつくことばのなかで

ちえ子が一ばんにかいたのはやえ子

やえ子

やさしかったな

ちえ子はやのじがだいすき

お母さんは

ちえ子にやさしかったな

やのつくことば

やきいも

やきゅう

やのつくことばをかんがえた。

千栄子の一ばんすきなことばは

やえ子

おかあさんはやさしかった。

千栄子は

やのつくことばが大すき

やえこ

やえこ

千栄子はたくさんかいた

この「やのつくことば」は、大野先生が、文字学習のために「や」を取り上げたとき、それが刺激になって、一時間中、千栄子が書いた母を思慕する詩の一部です。

こうして千栄子は、言葉を覚え、平仮名を覚え、四年生にもなると、こんなにも立派に漢字まで覚えて、ありのままに素朴な、感性豊かな、悲しくも美しい見事な詩を書き上げています。

母の日

わたしのおかあさんのなまえは

やえ子

としはきょねんとおんなじ

目をつぶると

おかあさんのかおが見える

おかあさんは

もうとしをとりません

おかあさんは

ちえ子が小さいときやさしかった

先生がくれた赤いカーネーション

おかあさんのおはかにあげた

おはかの石がつめたかった

カーネーションが雨にぬれた

あきちゃんがだまって

かさをさしかけていてくれた

千栄子の心の中には、いつも母がいて、大野先生がいました。千栄子は母の詩を書きながら、それをいつか亡母と重ね合わさるようになった大野先生に捧げ、そして励まされながら、二人に対する絆をますます強めていきました。二人に見守られているという思いが、自信となり、自尊心も芽生えてきました。どんなところにも、弱い者、不幸な者をいじめる不逞の輩がいます。ちえ遅れの親なしっ子、と蔑まれて、千栄子は泣きながら教室に逃げ込んできます。しかし、千栄子は昂然と顔を上げて言うのです。

「ちえにはさくぶんかけるんだから!」

人をいじめたって、いばっていたって作文書けないだろう、千栄には書けるんだぞ、やーい、と自信に満ちた彼女の声が、大野先生には聞こえました。千栄子は、傷つけられる心を癒し、自尊心を保つためにも、ますます書くこと、詩を作ることに没頭しました。そして、成長していきました。

その後彼女は中学に入り、ある出来事によって詩作を中断する時期がありましたが、やがて復活し、詩を作り続けながら、ますます成長していきました。

千栄子は初め、自分を愛するお母さんや大野先生の喜ぶ姿が見たくて、一生懸命に字を覚え、作文を書き、次第に詩を作るようになりました。いわば、「所属と愛情」の欲求を満たすための、手段としての行動です。ここまでは、書くことは他律的行動です。しかし、その書くこと、愛されることの結果として、自尊心も培われました。この自尊感情が、母親が亡くなった後、書くこと詩を作ることを自律的なものに変容させ、千栄子の心の中に自覚的な成長欲求を目覚めさせました。彼女は、成長したいから書き、そして創りました。こうして千栄子は、書くこと、詩を作ることによって、安定への欲求、所属と愛情への欲求、そして成長への欲求と人間発達の段階を確実に登っていったのです。

第二芸術論と高浜虚子

去年今年貫く棒の如きもの 高浜虚子(一九五〇年)

あまりにも有名な高浜虚子の俳句です。新春放送用に作られたものと言われています。ただ、どう解釈したらよいのか、大変難しくもあり、人それぞれにさまざまな鑑賞が行われています。

このとき高浜虚子は、すでに高齢の七六歳でした。私流に捉えれば、来る年を迎えるに当たり、流れ行く歳月を渡りつつなお泰然として我ここにあり、と不動の自我意識(アイデンティティ)を顕示したものと思われます。揺るぎない自我意識を「貫く棒の如きもの」と描いたところが絶妙、我もまた斯くありたしと思わせる名句です。けれどもこの句は、それまでの虚子の作風とは似ても似つかぬ表現作法によって作られています。今では誰でも、この作品が虚子のものと知り、それに何の違和感も持ちませんが、当時この句を、もし作者の名前を隠して誰の作かと問うなら、誰一人、虚子の名を言い当てることはできなかったと思います。それほどこの作品は、それまでの、いえそれ以後もそうですが、虚子の俳句作法から言って、全く別物と言えるのです。

高浜虚子と言えば、大正から昭和にかけて、押しも押されもしない俳句界の巨匠でした。「客観写生」と「花鳥諷詠」を標榜し、伝統俳句の頂点に立っていました。代表句のいくつかを揚げてみます。

遠山に日の当たりたる枯れ野かな

春風や闘志いだきて丘に立つ

流れゆく大根の葉のはやさかな

情景が手に取るように描かれています。が、冒頭の句に比べると、どことなく物足りない気がしませんか。作品としての良し悪しは別として、なにか詩としてのユニークな感覚や感性を感じさせない、言い換えれば、どこの誰が作ったと言えるような独自性が伝わってこないのです。もっと言えば、どこの誰でもない、そこそこに俳句が作れる人が作ったと言っても、知らない人は信じてしまうような内容と表現です。つまり、個性がないのです。これは、どこからくるのでしょうか。

よく知られる虚子の句に、次のものがあります。

浴衣着て少女の乳房高からず

高い評価をする人も少なくありませんが、しかし私には、鑑賞眼が不足しているのか、詩情の乏しさだけが伝わってきます。せっかく美美しい乙女を描いても、被写体の美しさや若い息吹、さらに作者の主張が伝わってこないのです。これに比べて、同じように乙女を描いた与謝野晶子の次の歌はどうでしょうか。

その子二十 櫛にながるる黒髪の

おごりの春の うつくしきかな

脈々たる詩情があります。美しい乙女の姿が圧倒的な力で迫ってきます。女性が置かれていた当時の社会的状況や背景を知れば、作者が、この歌、この乙女を通して何を訴えようとしているのか、即ち与謝野晶子の主義や主張や個性もまた分からせられてきます。この、虚子の俳句と晶子の短歌の両者の違い、片や俳句の、片や短歌の雄ともなれば、この差を俳句の五・七・五と短歌の五・七・五・七・七という表現形式の違いに、つい求めたくなってしまいます。

でも、次の俳句はどうでしょうか。

水枕ガバリと寒い海がある

中年や遠く稔れる夜の桃

おそるべき君等の乳房夏来る

五・七・五の最短詩型でも、優に個性は出せるのです。 昭和新興俳句は、戦時中、国から激しい弾圧を受けました。これは、その新興俳句の雄、西東三鬼という人の作品ですが、脈々たる詩情と作者の主張がたちまち流れ込んできます。この表現の内容と手法は、そこそこの人では到底なし得るところのものではありません。不可能と言ってもよいでしょう。この作風は、きっかりと個性的、しっかりとオリジナルなのです。このような個性的な作品をいくつか読んで、鑑賞すれば、その後、異なる人のたくさんの作品群の中に、この作者の他の作品をいくつか混ぜ合わせたとしても、人はそれらの作品を容易に選り分け、取り出すことができるはずです。こうなると、虚子の作品であろうとなかろうと、誰が作っても同じ、誰が作ったか分からないといったような、作者と作風が一向に浮かんでこない問題は、虚子が標榜し実践していた「客観写生」と「花鳥諷詠」という虚子俳句の骨法そのものに限界があったと言うべきかも知れません。実際、長い間、虚子を初めとする伝統俳句の人たちの多くは、このような、いわば没個性的な俳句を作っていました。そこが鋭く突かれたのです。一九四六年、太平洋戦争が終わった翌年ですが、どこの誰でも作ることができる、どこの誰が作ったか分からない、そんな俳句は芸術とは認めないという、フランス文学者桑原武夫の『第二芸術論』が登場し、俳句界は大騒ぎになりました。

第二芸術論で桑原武夫は、

「志賀直哉の作品はどれをとっても同人雑誌でそこそこ苦労した人の作品より優れているし、パリで見るロダンの作品はどんなに小品でも帝展の特選などとははっきり違う。しかるに現代俳句は……」と展開して、大家と呼ばれる人たちの作品と一般の愛好者が作る俳句と、どこがどう違うのか、と迫ります。それを証明するために、高浜虚子、日野草城、飯田蛇笏、中村草田男等、当代の有名俳人一〇人の作品を一句づつ、それに雑誌投稿句など一般俳句愛好者の五人の句を一句づつ、合計一五句を名前を外してランダムに並べ、さてどの句が優れ、どの句がどの有名俳人の作か分かるかどうかと問いかけ、どれが誰の句か分かりはしないし、作品の質で言えば、むしろ愛好者の句によいものがあるではないか、と述べています。たしかにそんな感じもなくはない。一部を例示しますと、このような作品です。

咳くヒポクリットベートーヴェンひゞく朝(中村草田男)

粥腹のおぼつかなしや花の山(日野草城)

終戦の夜のあけしらむ天の川(飯田蛇笏)

防風のここ迄砂に埋もれしと(高浜虚子)

囀や風少しある峠道(俳句愛好者1)

麦踏むやつめたき風の日のつづく(俳句愛好者2)

もちろん、一〇人の有名俳人たちはたくさんの名句も作っています。しかし、第二芸術論の中で取り上げられているものはそうした名句ではなく、むしろ並以下のものばかりです。そういう意味では、敢えてこのような作品を選んでいる論者(桑原武夫)に少しばかり、意地の悪さと研究法の過ちが認められますが、たしかに俳句の有り様に対して核心を突いてはいます。現代俳句は芸術と言えるものではない。せめて言うなら、「第二芸術」だ、と決めつけています。

これに対して、遺憾ながら、名指しされた一〇人の大家を含めて、俳句界から真っ当な反論は全くと言ってよいほど出されませんでした。と言うより、出すことができなかったのでしょう。誰もが一番期待した高浜虚子にあっては、全く反論する意思さえ見せず、「ほほー、俳句も芸術になりましたか」と言ったとか言わなかったとかの話が出たくらいでした。言ったとすれば、それは諦めなのか、負け惜しみなのか、どちらでしょうか。いずれにしろ、虚子の沈黙は、やがて、斯界を牛耳ってきた虚子こそ第二芸術の元凶なんだと、内からも外からも、厳しい批判を呼び起こすことになりました。一部では、あらゆる批判に対する虚子の沈黙を虚子の泰然自若たる態度の表れ等と弁護する向きもありましたが、それは誤った見方です。虚子は大変プライドが高く、自我意識の強い人だったはずです。次に示すように、虚子は自分が詠む俳句の中に自分の名前をいくつも組み込んでいます。例えば、

初空や大悪人虚子の頭上に

天の川の下に天智天皇と臣虚子と

虚子一人銀河と共に西へ行く

老の春「高濱虚子」という書物

冬晴の虚子我ありと思ふのみ

俗っぽい言葉で言えば、俺が俺がという意識の強さがそのまま反映していると思われます。この自我意識は、王者として長く俳句の世界に君臨していた状況からも生まれてきたものと思われますが、そんな虚子が、市井の俳句愛好者となんら選ぶところのない俳人の一人として名指しされ、またある意味では、個々の(一〇人の)俳人に対する誹謗に留まらず、俳句詩型そのものに対する蔑視も含む正面切っての挑戦に対して、できる反論ならしないわけがない、と考えるのが至当です。腸が煮えくり返っているはずです。しかし、虚子ほどの人物なら、それが出来ないほどの、己を含めた俳句界の実状を思い知ったに違いありません。深傷を負うことのない無責任な評論家とは違います。これに対抗するには、理屈ではなく、誰もが納得するはずの作品で応える以外に道がない、と考えるのが正しい成り行きでしょう。脳天を棍棒で殴られ、いわば俳句鎖国時代の長い安穏な眠りから激痛とともに叩き起こされ、虚子は「第二芸術論」を天刑として、ひたすら耐えて句境を磨き、己を俳句文学の最高の段階へ高める(自己実現する)ことに命を懸けたのだと思います。

こうして雌伏三年、これならどうだと言わんばかりに、我このように在り、とする冒頭の句を生み出しました。

去年今年貫く棒の如きもの

俳句界を含む当時の文芸界の反応については、残念ながら知るところではありません。誰もが眼を瞠らなければならなかったはずです。それまで虚子が常としていた写生技法はかけらもなく、具象から抽象の世界に立ち進み、抽象化という新しい技法を用いています。第二芸術論に立ち向かうため、俳句の新しい表現技法をひたすら探求した末の、まさに虚子開眼と言えるものです。それをまた、憎らしいことに、自分自身を主題に具現化し、天下に示しています。そこそこの人たちが、目の前に見えるものを利用してちまちまと行ってきた抽象俳句とはレベルが違います。このようにやれば、小さな詩型の俳句が、言葉では描ききれない大きな世界を表現できる一級の芸術になる、と俳句の可能性をも示唆しています。私は、虚子が己を顕示するこの一句をもって第二芸術論に答えた、と受け止めています。

とは言うものの、この作品をどう評価するかは、なかなか難しいところがあります。ここで私は、万一、虚子が念頭に置いていたかも知れない、次の二つの俳句と比べながら、試みてみたいと思います。どちらもよく知られて、評価の高い作品です。

年守や乾鮭の太刀鱈の棒 与謝蕪村

枯木立月光棒の如きかな 川端茅舎

どちらの句にも、情景があります。絵があります。読者はすぐに、そうした情景(絵)を思い描くことができます。もちろん、輪郭のはっきりした絵画ではありませんから、それは各人各様の詩的イメージですが、それでも、それはある平均的なイメージの周辺に集中し、一定の範囲内に限定されているはずです。例えば、前者には粛々と年が移り行く大晦日の厳粛な風景が、後者には葉を落とし月光を浴びて冷たく立ちつくす冬の木立が普遍的に浮かび上がってきます。次に読者は、この思い描いた絵の中に、〈太刀〉や〈棒〉や〈棒の如き〉に象徴的な意味合いを重ねて、詩的なイメージを膨らませていきます。そして最後に、このイメージにそれぞれの内的な心象、例えば、行く年来る年の安寧や孤立無援の人生などを重ね合わせ、あるいは投影して、響き合う感動の多寡によって作品の評価をします。こうしてこの二つの俳句の評価が、平均的あるいは最大公約数的に決まっていくのです。

これに対し、虚子の句には眼前に手がかりとなる絵がありません。移りゆく歳月(去年今年)という継時的世界と主観的幻影(仮象)とも言うべき「貫く棒の如きもの」という言葉(比喩)が与えられているだけです。何について述べているのか容易には連想が働きません。限定的であるからこそ何らかの反応や解釈が誘発される具象的な作品と異なり、これに刺激されて誘発される内的な心象が読者の側になければ、分からない、つまらない、さらには馬鹿げた俳句だということにもなり得ます。しかし、具象的な手がかり(絵)がなく、解釈と鑑賞のためには共鳴する読者の心象こそが不可欠ということは、逆さに言えば、この作品は、個々の読者の内にあるそれぞれに異なる心象、詩的内実、さらには生き様、人ざま、人生経験を受け入れ、呼び起こし、またそれに呼応して詩的世界を広げることができるということでもあります。ということで、初めに申し上げましたように、本句はきわめて難解、また人さまざまな鑑賞が行われることになるわけですが、これこそ本句の持つ大きな世界、即ち、時の流れという永劫の世界の中に「棒」という仮象(言葉)以外何物もないという、その無限の広さと深さがもたらすものと言えるのです。

大岡信さんは、『折々のうた』(岩波書店 一九八〇年)の中で、本句のこうした雄大さに言及し、次のように述べています。「新春だけに限らず、去年をも今年をも丸抱えにして貫流する天地自然への思いをうたう」快作にして怪作である、と。これを敷衍すれば、虚子の句は、まさに極小の詩型をもって極大な世界を描いていることになります。私は、大岡さんの言うこの雄大なる天地自然に、虚子が己をなぞらえたのだと考えています。「流れ行く歳月を渡りつつなお泰然として我ここにあり」の心境、我もまた斯くありたし―。おこがましい話かもしれませんが、私には、都留文科大学での誹謗事件当時の、さらには、(これは『演歌つれづれ』の中で語っていますが)、東京家庭裁判所時代の逆境時での、ともに矜恃が崩れ落ちるような自我の危機体験時の心象風景が感応するのです。桑原武夫の「第二芸術論」から雌伏三年、本句で虚子が己を謳いつつ、まさに俳句詩型の持つ芸術性と可能性を示唆し、それに対して見事に答えたと考えたのも、このためです。大岡さんの言葉を借りて言うなら、私は、虚子がこの一句をもって、「さまざまな主義や潮流を丸抱えにして貫流する俳句文学の奥義と真髄」をも示したものと思っています。

追い込まれて、しかしまさにまさしく自己実現を果たした虚子開眼の作。ここで巨匠高浜虚子は、誇り高い己の心境を顕示すること、第二芸術論に対して実作をもって答えること、この二つの目的を同時に達成して、恐らく、心中深く快哉を叫んでいたのではないでしょうか。

なお、虚子は、折角この快心の作を表わしても、その後も以前のままの作風で淡々と句作を続け、とりわけの変貌は見せていません。これもまた「貫く棒の如き」心境とでも言えるのか、まことに興味深いことだと思います。

「人は何故書くのか」。さまざまな人がさまざまに錯綜する欲求に動かされ、小説、エッセイ等々で、実に多様な主題で書いています。私の場合を切り口に、千栄子、そして虚子と、書き手のレベルが中期、初期、後期とそれぞれ異なる三つの段階を、対比的に、それを事例研究的に見てきましたが、これだけの資料で、この大きなテーマの結論が得られようはずはありません。また、これは本来、私の手に負えるものでもありません。ただ、書くこと(また創ること)についての根幹を流れるエッセンスを抜き出すことはできるように思います。

箇条書き的に申し上げてみますと、このようになるでしょうか。

① 人は初め、周囲から動機づけられ、他律的に書くことを始めるが、やがて、自ら目的を持って自律的に書くようになる。

② 意識的であれ無意識的であれ、人は己を癒すために、あるいは守るために書く。

③ そのため、世間や社会と闘い、また自分とも闘っていく。裏返せば、闘うために書く。

④ やがて戦いは終わり、さらに大きな世界と立ち向かう成長した自分を発見する。そういう自分を喜び、確認し、さらに自分を成長させるために、より本質的、より理想的なものに向かって書き続ける。

⑤ ついには、心の叫び、魂の発露を求めるような時が来て、人はこれなくして生きることが叶わぬほどになっていく。書き手としての自分を完成させること、同時に人としても自分を完成させること、二つの目的を併せ持って書くようになっていく。

これを欲求理論的に言いますと、書くことまた創ることは、初めから終わりまで、程度の違いこそあれ、すべて成長欲求と自己実現欲求に突き動かされた貴重な精神活動だと言えます。そして、心を癒すため、自己を成長させるための、かけがえのない人生の伴侶となります。私は、この大切な宝物を生き甲斐に、これからもずっと書き続けていきたいと思っています。

長々とご清聴、有難うございました。皆様のご健筆、心より祈っています。

【備考】

1 本稿は、〇九年二月一一日、山梨県立文学館研修室で実施された、山梨県芸術文化協会の芸術文化講習会『書くよろこび創る愉しさ』において行った講演『人は何故書くのか、私の場合』に基づいています。

2 当日、体調すぐれず、講演前からめまいを発し、準備した事柄で語り残したことが多々ありました。それらを残りなく満たしましたので、本稿は講演内容よりかなり膨らんでいます。当日のご参加者には、深くお詫び申し上げます。

3 二の「私の怒りと怨念」のところは、当日はほとんどさわりだけで、このような詳細は語ってはいません。最後のパラグラフまでは目を瞑って、読み飛ばしていただいて結構です。

4 エピソードについてお断わりいたします。すでに亡くなられている方にとっては、良きことはともかく、悪しきことには自ら反論する術もないので、私は特定できる物故者の不名誉に通じる虞のある出来事は取り上げない主義でした。が、Y先生については、亡き先生ご自身からもお許しいただけるものと思い、敢えて記述いたしました。

【出典:『琅』No.22 2009年】 (本稿は『二言、三言、世迷い言』(書肆彩光、アマゾン)に収められました。興味のある方は、お求めください)